Climat, économie, inégalité… Nous résumons ici le point de vue de Gaël Giraud, chef économiste à l’Agence française de développement. Un éclairage utile pour tenter d’articuler ces enjeux complexes et résister aux abstractions des économistes.

Si comme moi, vous n’êtes pas un spécialiste de l’économie et de la climatologie, articuler ces deux dimensions vous paraît peut-être un défi impossible. C’est pourtant un enjeu majeur, et force est de constater que les discours des économistes ne nous aident pas à nous en emparer, tant ils sont lourds de menaces implicites et d’autoritarisme pseudo-scientifique (« si vous faites ça, vous aurez des millions de chômeurs »). L’un d’entre eux, Gaël Giraud, défend pourtant un point de vue singulier, à l’image de son parcours original, entre prêtre jésuite et économiste de haut vol. Par bonheur, il est aussi un excellent pédagogue et n’est pas avare d’explications, notamment sur les ondes radio et sous forme de conférences youtubées. Pour résumer les grandes lignes de sa pensée, nous nous sommes basés sur une conférence donnée à l’Institut des Sciences de la Terre de Grenoble (1). En hommage aux boucles de rétroaction, si importantes pour cet économiste jésuite « non aligné », ce petit texte a été construit sur le principe d’un cercle sans fin…

1. Les économistes classiques raisonnent dans une bulle suspendue

Si la plupart des économistes ont tant de difficultés à prendre en compte la crise climatique, et encore plus celle de l’effondrement de la biodiversité, c’est parce que leur rationalité est étanche à ce type de problématique, qui relèvent d’un système dynamique évidemment non linéaire, accueillant de l’émergence, des interactions et des boucles de rétroaction en tous sens… bref une énorme complexité. La meilleure démonstration de cette ignorance, c’est l’attribution du prix Nobel d’économie en 2018 à Nordhaus, pour avoir été l’un des premiers à se pencher sur le rôle du climat en économie. Sauf que… Nordhaus prédit un recul de 10% du PIB mondial seulement pour une augmentation de 6°C de la température en 2100. Clairement, les économistes classiques ne peuvent pas intégrer une notion systémique telle que celle de l’effondrement. Ils raisonnent dans un monde à l’équilibre, qui ne connaît que des fluctuations temporaires, un univers humain en vase clos (les économistes néoclassiques ne connaissent que trois facteurs : capital, travail, progrès technologiques – lequel est souvent invoqué pour ne pas soucier de tout le reste, puisqu’ « on trouvera bien une solution »).

2. L’anthropocène est un concept trompeur et porteur d’injustice

La notion très en vogue d’anthropocène suggère que la dégradation de l’environnement terrestre, dont le changement climatique est un aspect, serait une conséquence du déploiement de l’anthropos. Ces catastrophes seraient donc le produit de l’essence de l’homme. Une affirmation difficilement tenable et encore moins moralement défendable lorsqu’on la confronte à quelques chiffres simples : les 10% les plus riches émettent 43% des GES (gaz à effet de serre), alors que les 50% les plus pauvres n’émettent que 15% des GES. Pire : ceux qui sont le moins responsables des GES sont aussi ceux qui prendront en pleine poire les effets des dérèglements climatiques, donc des GES. C’est pourquoi certains (notamment sur ce blog) préfèrent parler de Capitalocène, voir d’entropocène (Lire notre article : L’anthropocène est mort, vive l’entropocène).

3. L’objectif de 1,5°C est irréaliste mais pas irrationnel

Si l’objectif de 1,5°C en 2100 ne peut être atteint (dans l’état actuel des choses, et sans doute de manière irrémédiable dans quelques années), c’est en gros pour deux raisons : (1) les États ne respectent pas les engagements de leurs NDC (feuilles de route nationales ou Nationally Determined Contributions) ; (2) ces NDC sont largement insuffisantes (les estimations prédisent +3,5°C dans l’hypothèse utopique où tous les États respecteraient leurs engagements) ; (3) la manière dont sont pensées et calculées les NDC est bancales (voir les autres sections de cet article). Gaël Giraud rappelle l’historique de la genèse de cet objectif. Il n’est pas le fruit d’une réflexion du GIEC, lequel ne travaille que sur mandat de l’ONU, mais le résultat de tractations géopolitiques menées dans le cadre de la COP de Paris. Une série d’États qui ont compris la gravité de la menace qui pesaient sur eux, en particulier les petits États insulaires condamnés à la submersion, ont voulu que cette limite « indolore » soit posée comme objectif, non pas car ils espéraient réellement qu’elle fût respectée, mais afin d’avoir un motif légal de poursuivre pénalement les États riches qui n’auraient pas entrepris les mesures nécessaires pour y parvenir.

4. Gini je t’aime… moi non plus (pourquoi l’inégalité ne recule pas vraiment)

Si vous rencontrez un chantre du libéralisme, il vous dira à coup sûr que la démocratie de marché et le progrès technologique ont fait reculer la pauvreté dans le monde et réduit les inégalités. Et il ajoutera : « c’est démontré scientifiquement ». Comme votre serviteur, vous resterez peut-être sans voix. Alors lisez bien la suite… L’indice de Gini permet de calculer le niveau d’inégalité dans une société. Il mesure l’écart de la courbe des revenus (parts cumulées) sur la population (cumulée) par rapport à une droite à 45° qui représente la situation d’égalité parfaite, où chaque individu dispose du même revenu (plus d’info sur le coefficient de Gini). Selon la vulgate libérale, ce coefficient a diminué depuis les années 60 (de 0,63 à 0,47). Là encore, il y a une entourloupe. (1) D’une part, la diminution est entièrement imputable à la Chine. Il est vrai que la Chine a sorti 700 millions de personnes de l’extrême pauvreté, mais pas tout à fait en appliquant les lois et les valeurs de la démocratie libérale, et de plus avec des externalités négatives colossales (elle est le premier émetteur de GES au monde… en même temps que de biens de consommation bon marché, sur lesquels nous nous jetons). (2) D’autre part, les statisticiens officiels utilisent un indice de Gini relatif. Sans entrer dans les détails techniques, cela veut dire qu’ils ne mesurent pas la différence de richesse en valeur absolue, mais bien en proportion. Autrement dit, on s’intéresse au fait que « X gagne n fois plus que Y », sans se préoccuper de l’écart entre les deux («X gagne n dollars en plus que Y»). Or, si on passe en « Gini absolu », on s’aperçoit que les inégalités n’ont pas reculé dans le monde, même avec la Chine.

5. Cuba est un État modèle (ou presque)

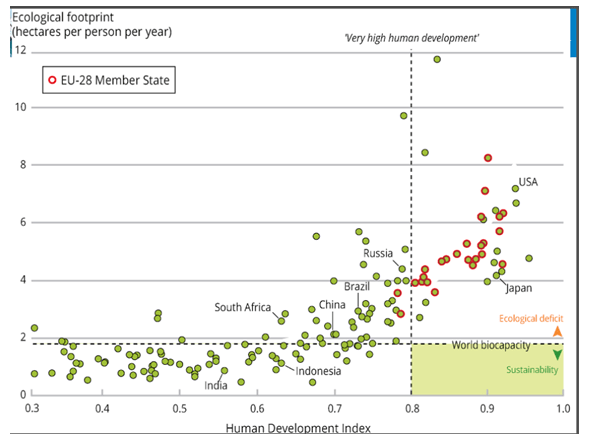

L’ONU a défini 17 objectifs de développement durable (ODD ou SDG), mais sans s’intéresser à leur interaction, voire leur (in)compatibilité. L’agence française de développement (AFD, dont Gaël Giraud était économiste en chef) s’est donné pour objectif d’intégrer ces interactions dans sa réflexion sur le développement économique des pays du Sud. Elle a donc été amenée à développer une série de modèles, toujours plus ou moins simplifiés et réducteurs, qui ont au moins le mérite de faire apparaître les problématiques dans leur complexité systémique. L’un de ces modèles mesure la corrélation entre indice développement humain (agrégation de plusieurs indices comme l’éducation et la santé) et empreinte écologique. La courbe montre que… tout le monde a tort (voir graphique ci-dessous). Les pays pauvres ont une empreinte soutenable mais pas un niveau de vie désirable (l’indice de la Russie servant de pivot). Les pays riches sont dans la situation inverse : leur train de vie (désirable ?) n’est pas soutenable.

Jusqu’il y a peu, il y avait une exception : Cuba, seul État qui combinait développement humain élevé et durabilité jusqu’au milieu des années 2010. Selon Giraud, cela indique qu’il manque une dimension au graphe : celle de la démocratie et des droits humains. Même les ODD n’en font pas mention. Il pense qu’il existe un risque élevé que, la panique climatique augmentant, les droits et la démocratie passent par pertes et profits dans les prochaines années. D’un autre côté, il souligne que Cuba a quitté la zone désirable par le simple fait de la réouverture économique des échanges avec les USA. Cela pourrait aussi nous inciter à réfléchir sur la capacité de nuisance du libéralisme et à revoir la sévérité extrême que nous avons eu pour le régime cubain – et que nous oublions d’avoir pour la Chine ou l’Arabie Saoudite… Cela ouvre le débat de l’organisation politique et de la sortie du capitalisme, une hypothèse qui n’est pas abordée par Giraud (à mon avis pour des raisons tactiques).

6. L’effondrement est un concept problématique.

Gaël Giraud s’est illustré récemment par des positions très dures envers les «effondristes». À l’époque, cela m’a surpris, d’autant plus que son discours systémique est très compatible avec les hypothèses des collapsologues. Dans la conférence qui sert de support au présent article, il explique et nuance son point de vue. D’un côté, l’effondrement est une possibilité inhérente à la complexité du système économique. D’ailleurs, les effondrements ont existé et continuent d’exister. L’histoire coloniale, notamment, regorge d’exemples d’effondrements ayant provoqué des millions de victimes, que nous avons soigneusement ignorés ou oubliés. Giraud mentionne un épisode El Nino ayant causé 50 millions de morts à la fin du 19ème siècle, mais on pourrait aussi rappeler le rôle déterminant des épidémies dans le génocide des populations d’Amérique précolombienne. Tout cela, rappelle Giraud, sans parler des effondrements des populations animales (90% des grands poissons pélagiques en 70 ans, 75% des insectes d’Europe occidentale en 30 ans…). D’un autre côté, on ne peut nier que certains États et groupes humains parviennent mieux que d’autres à résister, anticiper, déjouer les mécaniques d’effondrement. C’est là que le débat prend un tour moral (spirituel ?). Ce que réfute Giraud, dans le discours de l’effondrement, c’est à la fois un certain imaginaire romantique et réactionnaire (on va recommencer à zéro dans un monde plus beau, après la destruction de Babylone) et un défaut de responsabilité coupable face aux effondrements qui ont lieu sous nos yeux. Autrement dit, c’est facile – et peut-être même séduisant – de se dire que tout est foutu de toute façon. Mais c’est moralement indigne, car cela permet de se laver les mains de notre capacité politique à rendre la situation un peu meilleure, à sauver des vies… C’est donc un point de vue moral – auquel je me permettrai d’opposer une remarque peut-être un peu désobligeante. Il me semble en effet que le « sens des responsabilités » de M. Giraud est à la hauteur de son pouvoir personnel puisque, comme il ne le mentionne lui-même régulièrement, il échange avec les plus hauts responsables politiques et économiques de la planète. Dans son cas, proclamer que tout est foutu serait en effet inacceptable… et cela le ferait de toute façon perdre immédiatement sa position. Le débat reste ouvert…

7. Une économie est un système dissipatif.

Peu d’économistes, et depuis peu de temps seulement, ont intégré la réalité fondamentalement thermodynamique des systèmes économiques. Tout système physique est dissipatif, c’est-à-dire qu’il implique une perte irrémédiable d’énergie (c’est l’entropie, comme p.ex. la chaleur d’un moteur). C’est pourquoi les systèmes socio-économiques ont une durée de vie finie en raison de la finitude des ressources (énergétiques) disponibles. Mais il y a plus grave. Imaginez qu’un système socio-économique se mette en tête que le but n’est pas d’atteindre un équilibre mais de croître sans arrêt. Cela revient à dire que, dans un tel système, le but poursuivi est l’augmentation continue du PIB. C’est ici qu’intervient la fameuse Reine Rouge d’Alice au pays des merveilles. Car dans ce cas, le système va entrer dans une logique d’accélération qui précipite sa perte, et ce pour une raison simple : au-delà d’un certain optimum, la proportion de travail utile (énergie produisant les effets désirés) diminue au profit de l’entropie ou « travail inutile » (comme par exemple l’énergie nécessaire pour extraire des ressources de plus en plus difficiles d’accès). En fait, cette équation se retrouve, pratiquement identique, pour tous les agencements vivants – organismes, écosystèmes ou sociétés. Mais alors qu’un écosystème est raffiné au cours du temps long par l’évolution, modulé par une riche biodiversité et d’innombrables interactions symbiotiques coordonnées sur des rythmes naturels (saisonniers, circadiens…), les sociétés humaines telles qu’elles sont conçues par les économistes (qui sont devenus le cerveau de nos décideurs), ne dépendent que de facteurs endogènes tels que le capital, le travail et le progrès technologique (pour plus de détails, consulter l’étude d’Ayres). C’est pourquoi elles ne cessent de s’écarter de leur optimum, parce qu’elles sapent la portance (la capacité de charge) de leur milieu, ce qui augmente leur entropie. Et le progrès technique, au lieu d’être une solution, a été jusqu’à présent un facteur aggravant, parce qu’il était soumis aux mêmes impératifs de croissance productive. En d’autres termes, les sociétés humaines sont bien moins résilientes et bien plus entropiques que les écosystèmes naturels. Il en ressort que la négentropie – c’est-à-dire la capacité des systèmes vivants à contrer, partiellement et temporairement, l’entropie – devrait être une priorité de nos économistes, mais ne peut l’être en raison de leur logiciel (pour imaginer ce que serait une économie de la négentropie, voir notre article sur Bernard Stiegler).

Comme vous le voyez, nous sommes toujours ramenés au pouvoir de nuisance des économistes.

(1) Voir la conférence de Gaël Giraud sur youtube.