Le concept écologique de « shift » (basculement) éclaire les désastres écologiques et climatiques à l’œuvre, à l’échelle locale et globale. Il montre combien ces désastres s’inscrivent dans une histoire et une logique anthropique, qui se déploie depuis cinq siècles à travers la colonisation, l’intensification et l’industrialisation.

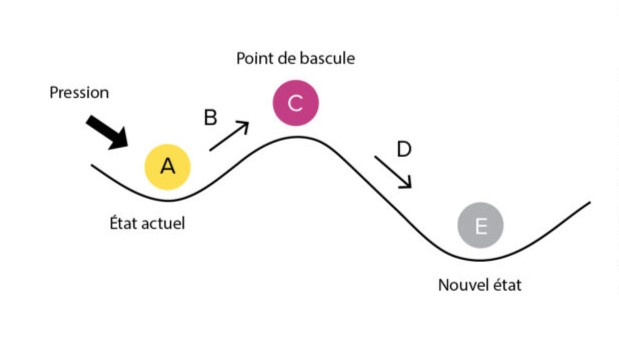

Commençons par un peu de théorie. Pour un écosystème donné, il existe en général : deux états stables possibles ; une situation de basculement (shifting) ; et une dynamique d’irréversibilité catastrophique, marquée par une série de seuils.

- Deux états stables alternatifs ;

- Un basculement sous la pression des perturbations et des stress ;

- Une irréversibilité symbolisée par une courbe en escalier ;

- Des seuils variables

L’irréversibilité renvoie ultimement à une règle fondamentale de l’univers, suivant la thermodynamique : l’entropie. Or, si tous les systèmes tendent à disperser leur énergie et à se diluer dans l’univers, la vie est précisément l’anomalie qui maintient l’énergie au sein d’un système semi-fermé d’une complexité ahurissante. Lorsqu’on défait la subtile magie de cette complexité, l’entropie reprend ses droits, et à la vie s’éteint ou se simplifie.